235 лет назад, в июле 1790 года, одна женщина написала письмо, где, помимо всего прочего, отметила: «Я вчерась была так весела, как давно не помню. Контр-адмиралу Ушакову великое спасибо прошу от меня сказать, и всем его подчинённым».

Эта женщина была облечена нешуточной властью и отлично понимала, что «спасибо», пусть даже и великое, не булькает и в кармане не звенит. Помимо словесной благодарности, что, впрочем, само по себе было немало, контр-адмирал Фёдор Ушаков был представлен к Ордену св. Владимира II степени, а его подчинённые — к денежным премиям. Императрица Екатерина II сочла, что такой награды за победу над турецким флотом в Керченском сражении, которое состоялось 19 июля 1790 года, будет вполне достаточно.

Может показаться, что Екатерина поскупилась. Всё-таки Фёдору Фёдоровичу Ушакову тем июльским днём удалось сорвать довольно серьёзную операцию, которая могла бы не просто затянуть идущую Русско-турецкую войну 1787-1791 гг., но и перечеркнуть все усилия России по обеспечению безопасности своих южных границ.

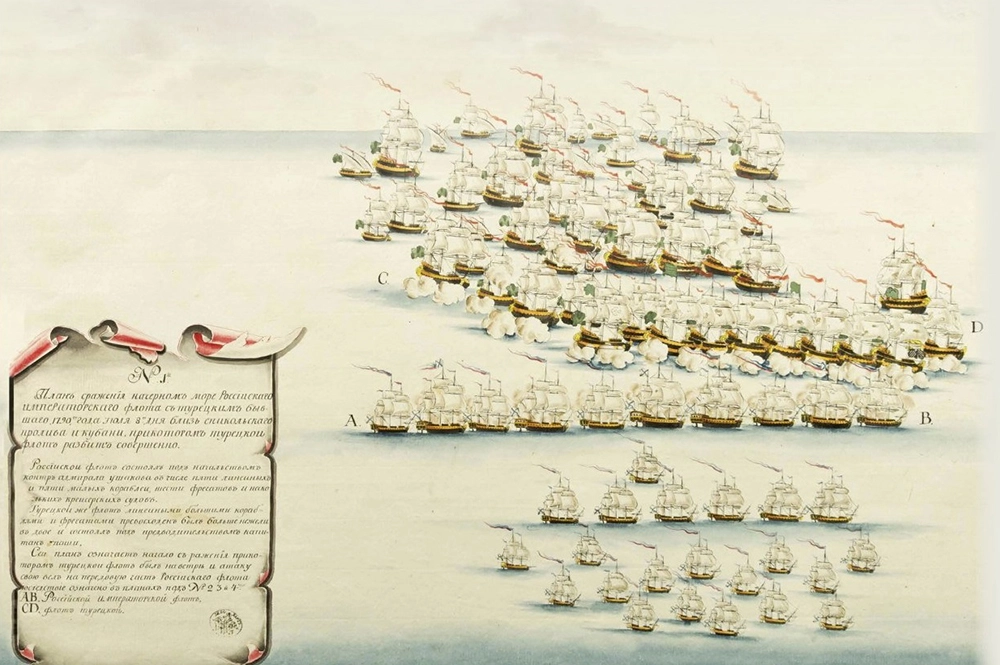

Турецкие планы на кампанию 1790 года впечатляли масштабом и дерзостью. Делай раз — из Анапы, которая тогда принадлежала Османской Империи, в направлении Кубани выдвигается корпус численностью в 40 тыс. человек. Делай два — десант, взятый в Анапе же, одновременно с атакой на Кубань высаживается в Крыму, разрушает Севастополь, захватывает полуостров. Делай три — корпус и десант соединёнными силами совершают рейд по Новороссии, разрушая всё, что было создано там русскими в последние годы. В идеале Россия оказывается отброшенной от Чёрного моря, и всё возвращается к реалиям полувековой давности, когда Османская империя хозяйничала на этих территориях.

Могло это у них получиться? В теории — да. Потому что вести войну на два фронта очень тяжело. А ведь именно в ходе той Русско-турецкой войны Швеция ударила России под коленки, начав в 1788 году очередную Русско-шведскую войну, пятнадцатую по счёту. Более того — как раз на июль 1790 года шведы планировали десантную операцию, нацеленную, ни много ни мало, на захват Петербурга. Хуже всего, что реальной перспективой был и третий фронт — почуяв, что дело идёт к дележу шкуры русского медведя, подтянулась Пруссия, сосредоточив на своих восточных рубежах армию в 40 тыс. человек.

Словом, план стратегов Османской Империи был вполне осуществим. В условиях распыления сухопутных войск по реальным и предполагаемым театрам военных действий высадка десанта в недавно присоединённом регионе могла стать катастрофой. Потому что остановить турецкий рейд по Новороссии было, по сути, некому. Стало быть, следовало исключить высадку десанта, в принципе, — купировать проблему в самом зародыше.

Стараниями Ушакова сделать это удалось. И потому действительно создаётся впечатление, что награда не соответствует содеянному. Но есть нюанс. Победа в Керченском сражении — коллективная заслуга.

Прежде всего, надо отметить кадровую политику Григория Потёмкина, который, собственно, и вёл всю кампанию. Если бы не он, Черноморским флотом остался бы командовать Марко Войнович. Флотоводец опытный, но чересчур осторожный. О чём, собственно, Потёмкин и докладывал императрице: «Благодаря Бога и флот, и флотилия наша сильней уже турецкого. Но адмирал Войнович бегать лих и уходить, а не драться. Есть во флоте Севастопольском контр-адмирал Ушаков. Отлично знающ, предприимчив и охотник к службе. Он мой будет помощник».

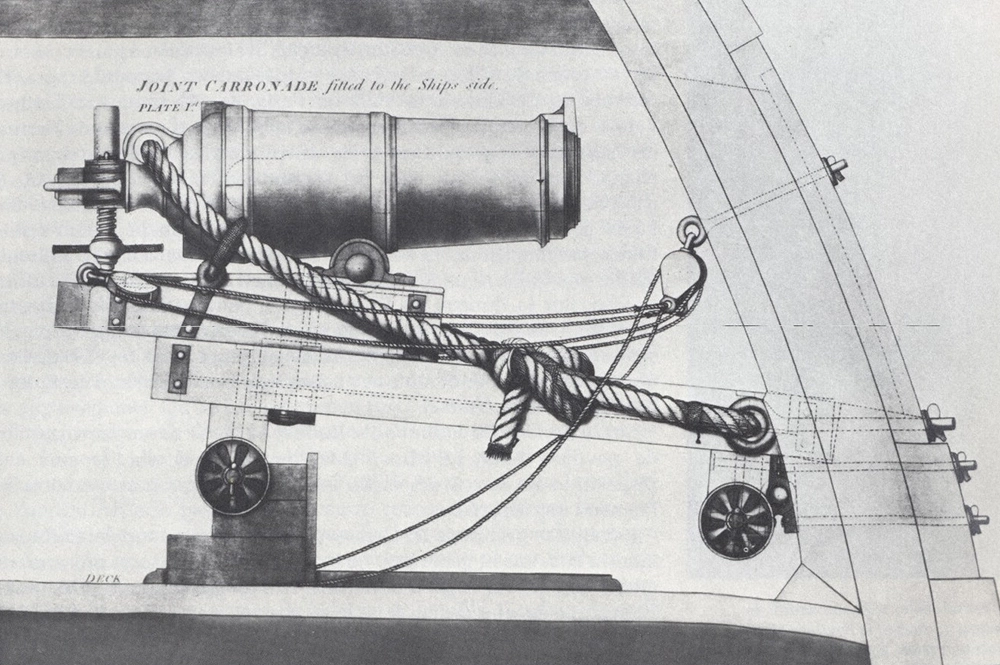

Следом отметим матчасть. С нею всё было неоднозначно. Обычно начинают с плохого, но мы начнём с хорошего. Русские корабли были снабжены самой передовой на тот момент артиллерией. Карронады — орудиями этого типа до поры обладали только англичане, которые на все попытки разузнать, что же это за штука, отвечали с ехидцей — дескать, узнать можно. Правда, только в бою. Однако делать этого не советуем, поскольку ваши впечатления уйдут на дно вместе с вами.

Фокус же был в том, что шотландский изобретатель-оружейник французского происхождения Чарльз Гаскойн сотворил с обычными корабельными орудиями то, что мы сейчас проходим в школьном курсе физики. Помните закон механики: «Проигрываем в скорости, но выигрываем в силе»?

Прежние корабельные орудия были длинноствольными — так ядру придавали большую скорость, чтобы вести огонь на дальних дистанциях. Но сами ядра были не очень тяжёлыми и урон наносили из разряда «так себе». Да, на ближней дистанции они вообще могли прошить вражеский корабль через оба борта. А толку, если попал в надводную часть? Увеличивать же вес ядра не получалось — вес пушки становился таким, что ни один корабль не справится.

Гаскойн рассудил, что надо увеличить вес ядра. Но так, чтобы не увеличивать вес орудия. И сделал пушки короткими и лёгкими. Стреляли они не то чтобы далеко. Точность тоже оставляла желать лучшего. Но зато при попадании массивное ядро карронады не прошивало корабль, а ломало обшивку борта и крушило внутренние перекрытия.

Словом, завидная штука. Но до поры располагали ею только англичане. И ни с кем не делились. А России такие штуки были очень-очень нужны. И Екатерина пошла по самому оптимальному пути. У неё уже служил один шотландец, адмирал Самюэль Грейг. Ему-то императрица и поручила уговорить другого шотландца, Чарльза Гаскойна, послужить России. И отвалила такой аванс, что Чарльз Гаскойн уже в 1786 году сменил имя на Карл Карлович, оставаясь на русской службе до самой смерти. Русские военные корабли начали оснащать карронадами уже в 1787 году.

А теперь соединяем тактический гений Ушакова с этим новым оружием. Когда карронада эффективна? Правильно — на ближней дистанции. Именно так и ведёт себя Фёдор Фёдорович 19 июля 1790 года. Турецкий флот нападал на него, надеясь прорваться, уничтожить руссские корабли и высадить десант. Согласно всем уставам, русскому флотоводцу полагалось встать на якорь и отстреливаться. Ушаков плюет на уставы, поднимает паруса, и сам идёт в атаку, ведёт маневренный бой, срывает дистанцию и пускает в ход страшные карронады.

Такого натиска турки не выдерживают и обращаются в бегство. И вот тут самая пора перейти к тому, что по материальной части у русского флота было не очень. К 1790 году Черноморский флот состоял в основном из кораблей Азовской флотилии и Днепровской флотилии. А строили их на речных верфях. Соответственно, осадка кораблей была небольшой. Таковым же было и парусное вооружение. Итог — меньшая скорость. Турки, показав тыл, стали уходить врассыпную, и русские корабли с их меньшей парусностью попросту не могли за ними угнаться. Потому капудан-паше Гиритли Хусейну и удалось уйти — турецкий флот был разгромлен, но не уничтожен. А значит, мог вести дальнейшие боевые действия.

Потому-то Ушакову и досталась такая награда. Но через пару месяцев он наверстает своё — за сражение у мыса Тендра Фёдор Фёдорович получит Орден Св. Георгия II ст